Mi Buenos Aires querido

El tiempo no es una ilusión, o quizás sí, y los años pasan como pasan las hojas de un libro de Borges, de la Pizarnik, de María Elena Walsh, de Ernesto Sábato; como pasan los tacos de una mujer entre las veredas rotas del centro de una capital que esquiva, que nace, que aprende. Que tiene el corazón en los pañuelos de las Madres de Plaza de Mayo.

De los lugares que han marcado mi vida («la patria es la infancia», decía Rilke), Buenos Aires se lleva el nombre de todas las cosas. La ciudad que vio nacer a mi abuela, a mi hermano y a mí; la ciudad donde mis tatas se cruzaron una tarde cualquiera de junio de mil novecientos cincuenta o mis padres empezaron a tejer con veintipocos una historia que surgió entre los pasillos de una universidad trasandina y las noches sin noches que se robaba la dictadura de Videla y a la que pondría punto final Alfonsín.

La ciudad. Mi ciudad. Mi Buenos Aires querido, cantaba Gardel, y eso, quien se ha perdido por las callecitas de Baires sin apuro ni relojes, sabe lo que significa.

Todos tenemos lugares que están escritos con fuego y cuyo simbolismo es tal que nos hace dudar si son ellos los que nos pertenecen o definitivamente tu cuerpo, tu espíritu, aquel que sigue estando ahí, en esa tierra, continúa en una marcha invisible de reveses que se empeñan en hacer de los puntos suspensivos su ley.

Buenos Aires fue siempre un universo galopante e inquieto que tenía el sabor de las medialunas redondas y los mates compartidos en esos parques eternos que eran los que podía mirar desde mi ventana y que me recordaban que Palermo era también el jardín de mi infancia.

Baires como la ciudad donde fui una niña que aprendió a leer, a escribir y supo con cinco años que Saint-Exupéry tenía razón cuando decía que lo esencial era invisible a los ojos.

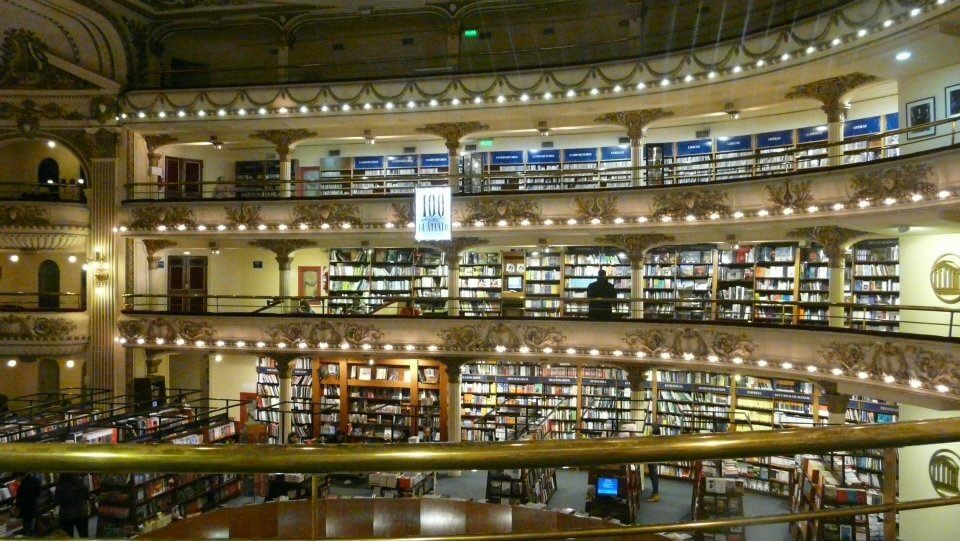

Tardes y tardes con el sol en la cara, los pececitos de colores que como monstruos submarinos salían de las aguas del río de La Plata, esos paseos por San Telmo buscando antigüedades –cualquier cosa que cautivara el ojo de mi madre y los sifones de mi padre, siempre verdes/siempre verdes– y los domingo sin tregua en El Ateneo.

El recuerdo de estas imágenes viene con kilos y kilos de helados que nos tomamos, que nos reímos, que nos vivimos; el recuerdo de estas imágenes viene con cuarenta y tres grados a la sombra que nos regaló el año mil novecientos noventa y cuatro («el calor del siglo»), la Avenida de Mayo, los versos de Alfonsina Storni, las navidades con mis abuelos, los petardos que daban escalofríos, el Tigre y el paseo hasta Colonia, Uruguay, mientras mi memoria se tiñe y se tiñe de espectáculos callejeros de mimos y música y restaurantes, como el de Pippo, que siempre tuvo los mejores ñoquis; los mejores ravioles; la mejor pasta.

El teatro y los museos. Sus taxistas, sus mozos del café y los sanguchitos de miga del Tortoni que podían ser uno y dos y tres, me hablan mientras el edificio de Jorge Newbery me devuelve a una niña que aparece torpemente andando en patines y usa unos anteojos demasiado grandes para su cara de infante.

Y la nena, «la nena», que también es de Sarandí esquina Venezuela, mira al frente y el balcón es un nido de pájaros; y aunque no son golondrinas (probablemente tampoco las de Bécquer), el balcón sigue siendo un nido de sueños porque la vida a esa edad es siempre un vaivén de esperanzas que tiene el color de la alegría.

La Recoleta, el Café de La Paz, la voz rasposa de Adriana Varela y sus dos extraños, la gente que hace de Buenos Aires un cuento de Cortázar, están ahí. Y parece que camino por La Boca, El Viejo Almacén, Avenida Libertador, sigo por el zoológico y un ciervo tiene la lengua más grande que mi paciencia, me pongo el delantal que ahí se llama guardapolvo, tan blanco, tan blanco, y festejamos el día de la madre y el día del padre y el de la maestra a la que le decimos «seño».

El otro día soñé con la seño Silvana. ¿Qué habrá sido de ella? Me acuerdo de su pelo largo y rubio. Tan bonita como tantas argentinas.

El tiempo no es una ilusión, o quizás sí, y los años pasan como pasan las hojas de un libro de Borges, de la Pizarnik, de María Elena Walsh, de Ernesto Sábato; como pasan los tacos de una mujer entre las veredas rotas del centro de una capital que esquiva, que nace, que aprende. Que tiene el corazón en los pañuelos de las Madres de Plaza de Mayo.

Y está el Puente de La Mujer, el cementerio de la Recoleta y sus fantasmas, el Malba, Santa Fe y el Palacio Barolo, a veces también La Biela.

Y está el Colón, las Galerías Pacífico, el Obelisco y quizás, si tienes suerte, el Jardín Botánico; el Jardín Japonés.

Porque Buenos Aires parece una brisa fragmentada, dividida, entre el cielo y la tierra, entre el mundo, nosotros y todo lo que creemos conocer.